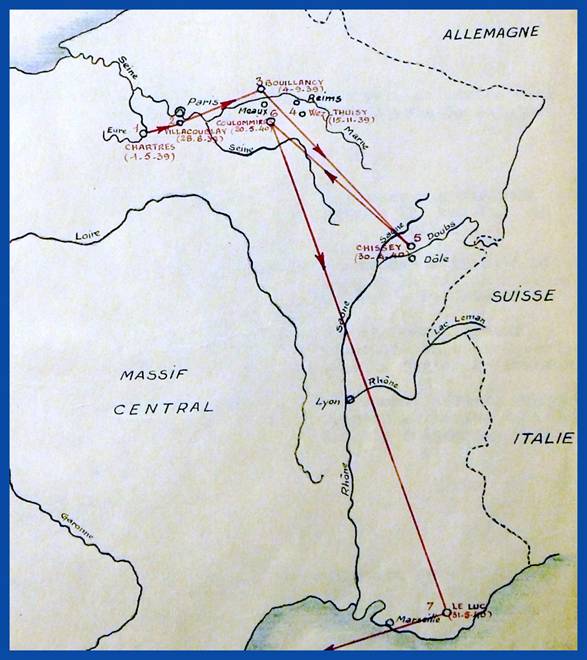

LES AÉRODROMES DE LA CAMPAGNE DE

FRANCE DU GC III/6

Extraits de « L’Atlas historique des terrains

d’aviation de France métropolitaine 1919-1947 »

édité par la mission mémoire de l'aviation civile.

Les

hommes du GC III/6 - Historique officiel du GC III/6 - Livre de marche de la 5° - Livre de marche de la 6°

Page

d’accueil du site de François-Xavier BIBERT

|

Base de départ en guerre |

|

|

(03/09/1939 - 15/11/1939) |

|

|

(15/11/1939 – 30/04/1940) |

|

|

(30/04/1940 – 20/05/1940) |

|

|

(20/05/1940 – 31/05/1940) |

|

|

(31/05/1940 – 18/06/1940) |

|

|

(18/05/1940 – 20/06/1940) |

La

mission mémoire de l'aviation civile a édité en 2005, à partir des

travaux de Jean Sauter, ingénieur des Ponts et Chaussées, spécialiste

des Bases aériennes, un CD-ROM intitulé « Atlas historique des

terrains d’aviation de France métropolitaine 1919-1947 ».

La

mission mémoire de l'aviation civile a édité en 2005, à partir des

travaux de Jean Sauter, ingénieur des Ponts et Chaussées, spécialiste

des Bases aériennes, un CD-ROM intitulé « Atlas historique des

terrains d’aviation de France métropolitaine 1919-1947 ».

Ce CD-ROM classe tous les terrains du

XXe siècle selon trois critères ; terrains créés avant 1947 et disparus

depuis, terrains actuels créés avant 1947, terrains créés depuis 1947.

Pourquoi 1947 ? Parce qu’un arrêté

ministériel scella à cette date le sort de nombre d’aérodromes, certains ayant

été rendus impraticables par le conflit qui venait de s’achever, d'autres,

comme les terrains de secours, n'ayant eu qu'une existence éphémère.

Pour chacune des plateformes créées

avant 1947, le CD comporte un historique accompagné d'un plan de situation très

précis, sur lequel apparaissent les différentes étapes de l’évolution du

terrain. Les fonds de carte sont ceux de l’IGN.

Le CD comporte ainsi des données pour

près de 500 aérodromes, parmi lesquels bien évidemment ceux sur lesquels le GC

III/6 a été basé de septembre 1939 à juin 1940.

Les extraits ci-dessous sont présentés

avec l’aimable autorisation de la mission mémoire de l’aviation civile.

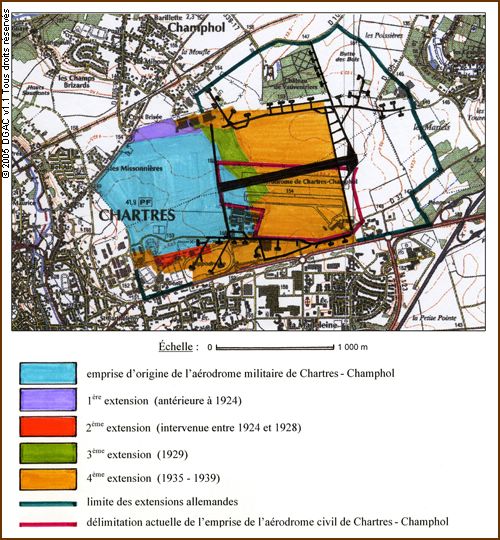

Aérodrome

militaire de CHARTRES - CHAMPHOL (Eure-et-Loir)

Le seul terrain d’atterrissage signalé

pour Chartres avant août 1914 par l’Aéro-guide de

l’Aéroclub de France était un champ de tir situé à proximité nord de la route

d’Angerville, à 4 km à l’est de la ville chef-lieu et à 2,5 km à l’est-sud-est

du futur emplacement de Champhol.

Non cité par la liste des aérodromes

militaires publiée par le Bulletin de la Navigation Aérienne d’octobre 1922,

Chartres - Champhol n’apparut en tant que tel que sur celle de janvier 1924.

Décrit, en octobre de cette même année, par les Instructions aéronautiques, il

n’en fait pas moins apparaître, au nord, une première extension d’emprise

(reportée par un aplat violet sur la carte, la configuration d’origine étant

indiquée en bleu).

La fiche modificative des Instructions

aéronautiques de février 1928 et le guide Michelin des aérodromes de 1935 -1936

permettent, pour la suite, de suivre l’évolution de la plate-forme jusqu’à ce

que, prenant le relais, les anciennes archives de l’Air nous informent plus en

détail sur l’importante quatrième et dernière extension intervenue avant juin

1940. C’est ainsi que, après avoir légèrement repoussé sa limite au sud entre

1924 et 1928 (aplat rouge sur le plan), le terrain s’est de manière plus

conséquente étendu une première fois vers l’est en 1929 (aplat vert sur le

plan). Le fait que ces extensions successives aient été au nombre de trois est

confirmé par une allusion faite aux dommages subis par les exploitants

agricoles lorsqu’il fut question, à partir de 1935, de compléter encore de 115

ha (aplat orangé sur le plan) la surface de l’aérodrome.

Ainsi est-ce en août 1935 que fut

définie en conférence sur place la configuration qu’il convenait de donner

désormais à la plate-forme. Les décrets-lois du 30 octobre 1935 étant

intervenus entre temps, le ministre de l’Air définit le 9 décembre à

l’attention de la chefferie du Génie du Mans, chargée de l’opération, la

procédure d’expropriation à engager.

Deux arrêtés préfectoraux avaient

déjà, quelques jours auparavant, autorisé l’administration militaire à occuper

temporairement les parcelles concernées. Ces deux arrêtés firent l’objet d’une

requête en Conseil d’État tendant à leur annulation, qui sera rejetée en

janvier 1938 au motif qu’il appartenait au Conseil de préfecture et non au

Conseil d’État d’être saisi en premier ressort.

Fait plus important, l’estimation des

Domaines, trop rapidement effectuée pour les besoins de la conférence d’août

1935 et avalisée par la suite par le ministre des Finances, fut largement

dépassée par les prétentions des 140 propriétaires et fermiers.

Le recours à l’expropriation ayant été

décidé par le ministre de l’Air en décembre 1936, les tractations reprises par

le Génie aboutirent finalement à ce que les acquisitions puissent s’engager sur

la voie d’un règlement amiable pour cause d’utilité publique. N’intervenant,

par contre, que pour 1 hectare, l’emprise d’un autre stand de tir appartenant à

une société qui, depuis 1911, offrait notamment ses services au 30ème

régiment territorial d’Infanterie et dont, par égards, il avait jusque là été sursis à l’acquisition, dut être expropriée

en juillet 1939.

Ayant pris possession des lieux, les

Allemands repoussèrent de manière importante les limites de la base (en bleu

sombre sur le plan) et dotèrent celle-ci d’une piste revêtue de 1 250 m x 80 m

et d’une voie périphérique en grande partie bétonnée, desservant elle-même

plusieurs aires de dispersion (les infrastructures allemandes sont reportées en

noir sur le plan).

L’aérodrome fut occupé successivement

par plusieurs unités américaines, qui rendirent aussitôt la piste utilisable

par tous leurs types d’avions en comblant les nombreux trous qui l’avaient

endommagée et en la prolongeant de 420 m à l’est au moyen de grilles sur

paillon. A leur départ, l’aérodrome fut repris par l’Armée de l’Air.

Définies en août 1946 par le ministre

des Travaux publics et des Transports, les parcelles réquisitionnées devant

être acquises furent modifiées en avril 1947 pour tenir compte de l’intention

annoncée par l’Armée de l’Air d’abandonner l’aérodrome que l’arrêté ministériel

du 6 février 1947 venait tout juste d’ouvrir sans

restrictions à la circulation aérienne publique.

Allant au-delà, le Conseil des

ministres prendra le 1er décembre 1948 la décision de principe de déplacer

l’aérodrome en raison du danger que son utilisation faisait courir à la

cathédrale de Chartres. Deux solutions seront alors envisagées, l’une

consistant à créer un aérodrome mixte à Sours, à 12

km au sud-est de Chartres, l’autre à établir l’activité civile sur le site de

Fontenay, à 5 km au sud-ouest et à aménager pour l’Armée de l’Air l’aérodrome

d’ Évreux.

Le coût de l’une ou l’autre de ces

deux solutions comme la préférence accordée par les collectivités locales au

maintien de l’aviation légère et sportive à Champhol – pour peu que puisse y

être définitivement rendue impossible la réapparition d’une activité

aéronautique militaire – conduiront à ce que soit d’abord retenu le principe

d’une bande unique dont l’axe, d’orientation N-E / S-O, serait calé en partie

est de l’ancienne emprise de manière à être le plus éloigné que possible de la

cathédrale.

Le souci de pouvoir accueillir à

Champhol une partie de l’activité d’entraînement des aérodromes de

Toussus-le-Noble, de Guyancourt et de Saint-Cyr comme celui de faciliter

l’urbanisation des quartiers est de Chartres conduiront toutefois, par la

suite, à ce que soit aménagée une seconde bande parallèle à la première selon

une direction d’axe réorientée.

Page

consacrée à l’histoire de l’aérodrome militaire de Chartres –BA 122

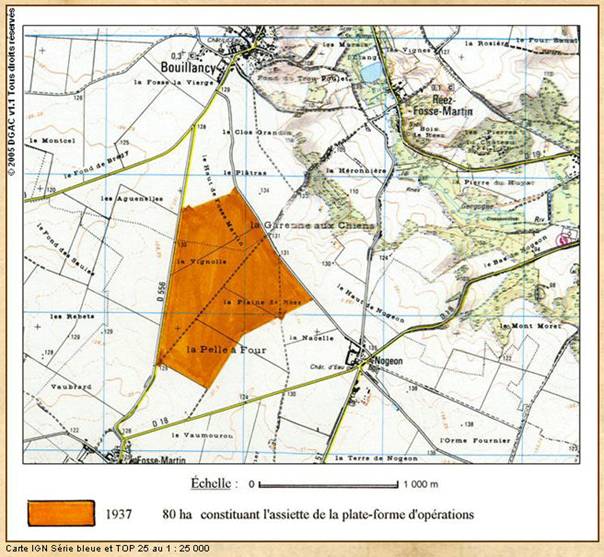

Plate-forme d'opérations de BETZ - BOUILLANCY

(Oise)

La décision ayant été prise de créer

une plate-forme d'opérations de 89 ha sur les territoires des communes de

Bouillancy et de Réez-Fosse Martin, les parcelles n'ayant pu être acquises à

l'amiable furent expropriées par ordonnance du président du tribunal civil de

Montdidier du 1er septembre 1937.

Le droit de pacage ayant été accordé à

un particulier en 1941 puis, en 1942, avec l'accord du secrétaire d'État à

l'Aviation, les Allemands ordonnèrent tous seuls en 1943 au maire de Réez-Fosse

Martin de prendre toutes dispositions pour remettre le terrain en culture.

Cette remise en culture ayant été

temporairement confirmée par le ministre de l'Air en janvier 1946, le ministre

des Travaux publics et des Transports - à qui venaient d'être transférées les

attributions du premier - prescrivit en septembre de la même année l'aliénation

des terrains constituant l'aérodrome.

Huit mois plus tard, il demanda

toutefois au service local des Ponts et Chaussées de surseoir à l'exécution de

sa précédente décision jusqu'à ce que soit mis au point et arrêté le plan

d'équipement aéronautique de la région parisienne.

Les baux de culture seront ainsi

reconduits d'année en année jusqu'en 1950. Ils céderont alors place à des

autorisations d'occupation temporaire qui, seules en fait applicables au

domaine public, permettaient que les preneurs ne puissent se prévaloir du droit

de renouvellement du bail après neuf années de location.

Le plan d'équipement aéronautique de

l'Oise ayant en 1950 prévu la présence près de Betz d'un aérodrome de catégorie

D, la situation domaniale de la plate-forme sera "provisoirement"

maintenue.

La plate-forme n'ayant pas reçu la

destination pour laquelle une partie des parcelles la constituant avait été

expropriée, les anciens propriétaires concernés tenteront en 1952 d'obtenir la

rétrocession de leurs biens. Accordé par un décret-loi du 8 août 1935, ce droit

ne s'exerçait toutefois plus, un délai supérieur à dix ans s'étant écoulé

depuis l'ordonnance d'expropriation.

Sur le point d'être abandonné en 1963,

après que les sites de Bailleau-sous-Gaillardon et de

Buno-Bonnevaux aient été jugés compatibles avec la circulation aérienne, la

création de l’aéroport projeté au nord de Paris placera aussitôt l'aérodrome de

Betz-Bouillancy en position de remplacer ceux qui allaient, par contre, se

trouver neutralisés.

Las de s'inquiéter du sort de

l'aérodrome, le ministère de la Défense renoncera en 1970 à en demeurer

affectataire. Faute alors de voir sa situation périodiquement évoquée,

l'aérodrome continuera machinalement d’être loué à de discrets exploitants

agricoles…

Voir

l’album des photographies de Joseph Bibert (GC III/6) du début de la guerre

Lire

« Pèlerinage à Bouillancy » - Visite des lieux et témoignages en 2009

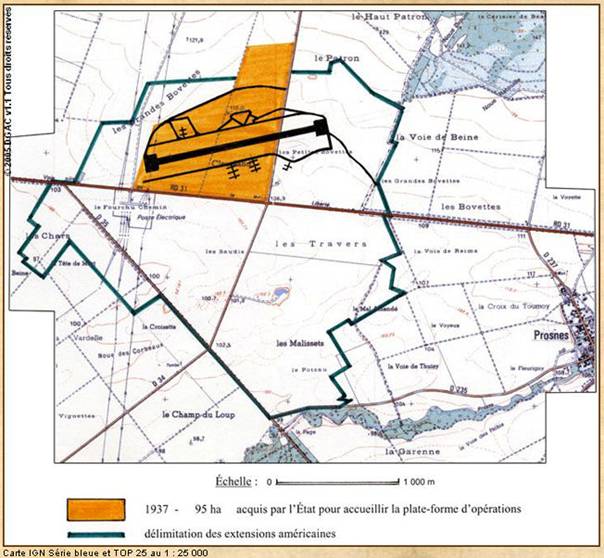

Plate-forme d'opérations de REIMS - WEZ - THUISY

(Marne)

Situés en bordure nord de la R.N. 31

(actuelle R.D.31), immédiatement au sud du champ de tir aérien des

Monts-de-Champagne aménagé à la même époque, les 95 ha (aplat orangé sur l’extrait

de carte) destinés à servir d’assiette à la plate-forme d’opérations de Reims- Wez - Thuisy ont fait l’objet

d’une cession amiable à l’État aux termes d’un unique acte administratif du 8

mai 1936.

Utilisée par l’Armée de l’Air en mai

1940, elle le fut à nouveau, quatre ans plus tard, par les Américains. Ceux-ci

en repoussèrent les limites jusqu’à constituer une emprise de 545 ha (délimitée

en bleu sur le plan) partagée en deux parties sensiblement égales par la R.N.

31.

Maintenant l’activité aéronautique sur

la partie nord, ils construisirent sur celle-ci une piste de campagne de 1500 m

x 50 m, en feutre bitumé sur 1100 m en partie centrale et en grilles

métalliques sur chacune de ses extrémités (les infrastructures américaines sont

reportées en noir sur le plan).

Les Américains ayant quitté le camp de

Wez - Thuisy en octobre

1946, la Société nationale des surplus prit leur relève sur la quasi-totalité

de la partie située au nord de la R.N. 31. Pour le reste, le ministre chargé

des Transports prescrivit en février 1947 la levée des réquisitions.

Aucune décision n’ayant encore été

prise quant à l’avenir aéronautique du site, la situation du moment fit que

l’aérodrome rejoignit, à titre provisoire, la longue liste de ceux du

département de la Marne déclarés fermés à la circulation aérienne publique par

l’arrêté ministériel du 6 février 1947.

Estimée ne plus présenter d’intérêt,

ni pour l’Armée de l’Air ni pour l’Aviation civile, la plate-forme de Wez - Thuisy sera en septembre

1950 remise à l’administration des Domaines en exécution de la loi créant des

ressources nouvelles au profit du Trésor.

Échappant jusque là

à son aliénation, elle sera, sans réintégrer le domaine public aéronautique,

réaffectée en août 1955 à l’Armée de l’Air en vue de sa réutilisation à

échéance plus ou moins lointaine.

Finalement, le terrain de Wez - Thuisy sera restitué à

l’administration des Domaines en septembre 1964 puis vendu à la SAFER - Champagne-Ardennes en janvier 1969.

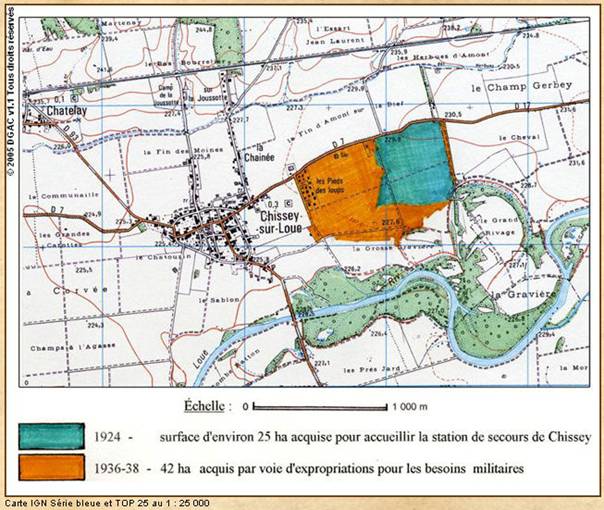

Terrain de secours de CHISSEY (Jura)

Les environs de Chissey

furent retenus dès 1921 pour accueillir un terrain de secours jalonnant la

route aérienne de Paris à Genève entre Dijon et Pontarlier.

D’une superficie de 27 ha, un premier

emplacement, aux portes du village, dut être abandonné compte tenu des

protestations soulevées en cours d’enquête d’utilité publique.

Éloigné de 600 m à l’est, le terrain

finalement retenu (aplat bleu sur la carte) put par contre être acquis à

l’amiable en 1924.

Resté jusque là

sans aménagements, le terrain de Chissey fit l’objet

en mai 1935 d’une décision d’extension immédiate afin qu'il puisse servir

"pour les besoins éventuels des opérations". Deux arrêtés

préfectoraux successifs ayant, dans un premier temps, autorisé l’occupation

temporaire des 42 ha concernés par cette extension (aplat orangé sur le plan),

leur acquisition par voie d’expropriation put intervenir entre septembre 1936

et juillet 1938, après que le président de la République ait, quinze jours

avant que n’interviennent les décrets-lois du 30 octobre 1935 déclaré celle-ci

d’utilité publique et d’urgence "pour le Service Militaire".

À la mobilisation, l’aérodrome

accueillit une compagnie de l’Air du dépôt de Dijon qui le rendit inutilisable

avant de l’évacuer.

Les Allemands n’occupèrent pas le

terrain mais le morcelèrent en parcelles d’environ 1 ha qu’ils obligèrent les

agriculteurs de Chissey à cultiver moyennant un prix

de fermage qui devait être réglé chaque année à la Kommandantur de Besançon.

Considérant que le terrain présentait

"un certain intérêt au point de vue aéronautique", le ministre des

Travaux publics et des Transports écarta, à La Libération, l’idée de sa

restitution définitive à l’agriculture mais prescrivit – malgré sa domanialité

publique – qu’il soit remis en culture par baux de longue durée.

La loi du 24 septembre 1948 portant

création de ressources nouvelles au profit du Trésor conduira cependant le même

ministre à décider, en accord avec le secrétaire d’État aux Forces armées

"Air", qu’il soit procédé à l’aliénation des terrains constituant

l’aérodrome.

Plusieurs années s’écouleront

toutefois avant qu’il ne soit plus question de l’aérodrome de Chissey.

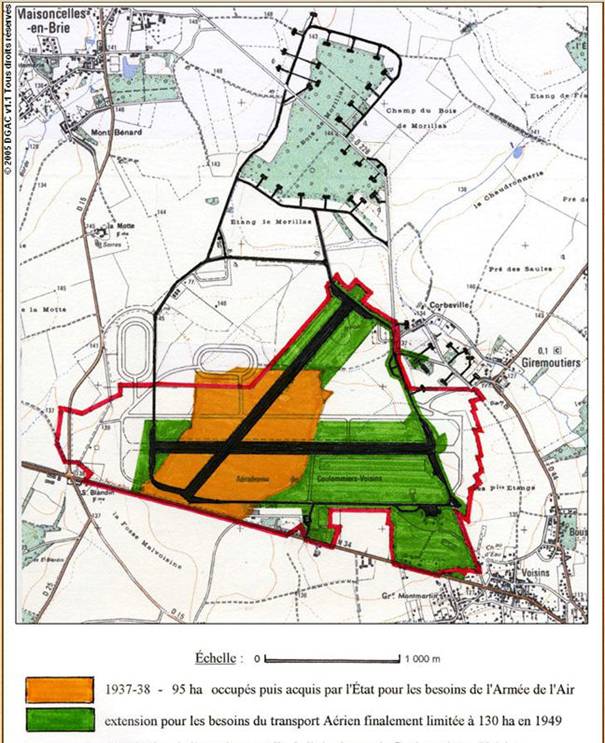

Aérodrome de COULOMMIERS - VOISINS

(Seine-et-Marne)

Totalisant 95 ha (aplat orangé sur la

carte), les parcelles ayant constitué l'emprise initiale de l'aérodrome de

Coulommiers - Voisins ont été occupées puis acquises par l'État en 1937 et 1938

après qu’une déclaration d'utilité publique ait été prononcée selon la

procédure d'urgence elle-même instituée par les décrets-lois du 30 octobre

1935.

Occupée par les Allemands, la

plate-forme vit ses limites repoussées par réquisitions plus ou moins

formalisées jusqu'à constituer un ensemble d'environ 500 ha sur lequel

l’occupant construisit deux pistes sécantes de respectivement 1 825 m et 2 000

m de longueur et 80 m de largeur, dont les extrémités étaient reliées par une

voie périphérique desservant elle-même au nord un réseau de dispersion (les

infrastructures allemandes sont indiquées en noir sur le plan).

Les forces alliées s'étant, après les

Allemands, établies quelque temps sur le plateau de Voisins, le terrain fut

finalement remis en novembre 1945 aux autorités françaises, lesquelles

donnèrent dès janvier 1946 une première définition des terrains qu'il convenait

de maintenir sous réquisition pour les besoins de l'aviation légère et du

transport aérien.

La décision prise peu après d'assigner

à Coulommiers - Voisins le rôle d'aérodrome de dégagement de l'aéroport d'Orly

conduisit à envisager de porter à 380 ha la surface à acquérir. La pression des

milieux agricoles fera toutefois que les acquisitions déclarées d'utilité

publique en septembre 1949 seront réduites à 130 ha (aplat vert sur le plan).

La superficie apportée par l'aérodrome de Coulommiers à l'ensemble désigné par

le décret du 20 avril 1949 comme constituant l'Aéroport de Paris se trouvera

donc établie à 95 ha + 130 ha.

C'est alors que le 21 décembre 1950

interviendra un autre décret déclarant d'utilité publique et urgents des

travaux militaires concernant notamment l'aérodrome de Coulommiers. Les

aménagements devant lui être apportés (allongement de la piste est-ouest,

construction d'un taxiway parallèle et de deux marguerites de dispersion…) se

traduiront par une nouvelle extension d'emprise de 179 ha qui, bien qu'acquise

sur des fonds O.T.A.N., ne fera l'objet d'aucun régime domanial particulier.

L'aérodrome de Coulommiers - Voisins

ayant cessé d'être considéré comme opérationnel par l'aviation militaire, ses

limites seront reculées sur leur position actuelle à la fin des années

soixante.

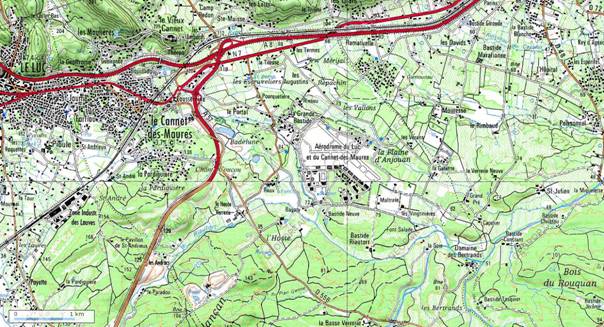

Plate-forme d'opérations du LUC - GRANDE-BASTIDE

(Var)

Parmi les aérodromes publics

provisoirement interdits à la circulation aérienne publique en raison du

mauvais état de la plate-forme par l’arrêté du 6 février 1947 figurait celui du

Luc - Grande-Bastide.

Ce terrain, implanté en fait sur la

commune voisine du Cannet-des-Maures, dont La Grande-Bastide constitue un

lieu-dit, n’avait jamais été mentionné sur les listes publiées par le Bulletin

de la Navigation Aérienne.

La fermeture à la circulation aérienne

publique du Luc - Grande-Bastide, prononcée à titre provisoire en 1947, sera de

courte durée, puisque l’arrêté du 30 mars 1953 le classera, sous le nom du Luc

- le Canet, dans les aérodromes publics contrôlés ou gardiennés.

L’aérodrome sera ensuite affecté,

toujours sous le nom du Luc - le Canet, par arrêté interministériel du 26

octobre 1963 :

·

à titre principal, au ministère des

Armées (Terre) pour les besoins de l’Ecole d’application de l’Aviation légère

de l’Armée de Terre,

·

à titre secondaire, au ministère des

Armées (Marine) pour les besoins de l’Aéronautique navale et au secrétariat

général à l’Aviation civile pour les besoins de l’Aviation légère et sportive.

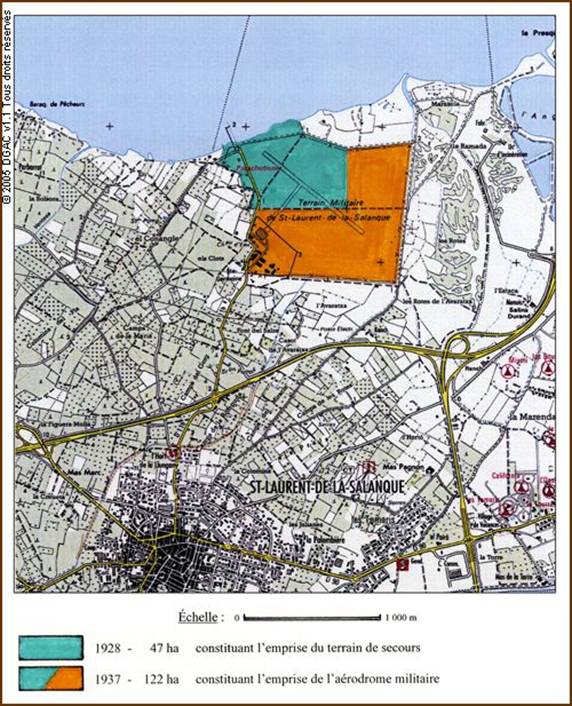

Aérodrome de PERPIGNAN - LA SALANQUE

(Pyrénées-Orientales)

De création plus récente que celle de

la station frontière de Llabanère, le terrain de

secours de La Salanque n’apparut sur le Bulletin de la Navigation Aérienne

qu’en mars 1928.

Associé à une escale douanière

d’hydravions disposant elle-même d’une aire d’amerrissage de 1 200 m x 1 000 m

sur l’étang de Salses, le terrain de La Salanque conserva jusqu’en 1937 et sa

vocation civile et sa configuration d’origine (aplat bleu sur la carte).

La création d’un champ de tir dans la

région côtière s’étendant au nord du site de la Salanque fut alors accompagnée

de l’affectation de l’aérodrome à l’Armée de l’Air, de manière à permettre aux

formations effectuant leurs tirs d’application de disposer d’une plate-forme

d’atterrissage à proximité du lieu où elles devaient s’exercer.

Ce changement d’affectation fut

prononcé par un arrêté du ministre de l’Air en date du 4 novembre 1937, arrêté

qui, "en raison du caractère secret de l’opération", ne fut pas

publié par le Journal officiel.

Tandis que les hydravions des lignes

commerciales conservèrent la faculté d’utiliser le plan d’eau de l’étang comme

escale de secours, le terrain fut fermé à la circulation aérienne publique au

motif de la proximité de l’aérodrome d’État de Llabanère.

Le terrain devant pouvoir être utilisé

par tous les types d’appareils de l’Armée de l’Air, il fut également décidé que

sa surface d’emprise serait portée de 47 ha à 122 ha (aplat orangé sur la

carte).

L’objectif initial d’être prêts dès le

début de la campagne de tirs de 1938 n’ayant pu être atteint avec les outils

administratifs dont disposait le Génie pour l’Armée de Terre, l’appel aux

décrets-lois du 30 octobre 1935 fut prescrit par le ministre de l’Air en mai

1938.

L’expropriation des parcelles

nécessaires put alors être prononcée en octobre par ordonnance du président du

tribunal civil de Perpignan. Réunie en décembre 1939, la commission arbitrale

d’évaluation confirma les indemnités prévues par ladite ordonnance.

Interdit provisoirement à la

circulation aérienne publique par l’arrêté ministériel du 6 février 1947,

l’aérodrome de Perpignan - La Salanque ne réapparaîtra sur aucune des listes

annexées à celui du 30 mars 1953 abrogeant et remplaçant celui-ci.

Déclassé du domaine public en août

1962 de manière à permettre son affectation partielle à l’Armée de Terre,

"l’ancien aérodrome" de La Salanque n’en sera pas moins inscrit, en

novembre de la même année, sur la liste des aérodromes réservés à l’usage

exclusif des administrations de l’État annexée à l’arrêté ministériel du 23

novembre 1962.

Confirmé dans cette situation par

celui du 10 décembre 1964, il sera, le 15 juillet 1965, placé, pour une part

importante de son emprise, sous la main de l’Armée de Terre "pour les

besoins du casernement, de l’instruction et du logement".

L’autorité militaire, bien que

bénéficiaire exclusive du terrain, fit preuve de compréhension en accueillant

une petite activité d’aviation légère. Cette situation sera jugée peu

satisfaisante par l’Aviation civile à la fin des années quatre-vingts en raison

de :

-

l’intention d’aliénation annoncée par le ministre de la Défense,

- la nécessité de décharger

l’aérodrome de Rivesaltes (Llabanère) d’une partie de

son activité d’aviation générale.

Compliquée par la reconnaissance de la

domanialité sous-jacente Aviation civile de la plate-forme actée en 1983, cette

divergence d’intérêts semblait avoir sombré dans l’oubli au moment où fut

établie cette page d’atlas, de telle sorte qu’il a semblé préférable de pas

tenter de reporter sur le plan les limites actuelles de l’aérodrome...

Les

hommes du GC III/6 - Historique officiel du GC III/6 - Livre de marche

de la 5° - Livre de marche de la 6°

Page

d’accueil du site de François-Xavier BIBERT

Remerciements à la « Mission mémoire de

l’Aviation Civile »

pour son autorisation exceptionnelle de publication

et à Franck ROUMY

François-Xavier BIBERT – 05/2009